毛主席水平究竟如何?

1949年毛主席进京后,一家人在北京团聚,菊香书屋充满了家庭的温馨。一个周末,毛岸英、毛岸青、李敏三人用俄语说话,叽里呱啦,争个不停,毛主席在一旁微笑不语。李敏知道毛主席想知道他们在讲什么,便说:“爸爸,我们在争论西餐好吃还是中餐好吃。”毛主席兴致来了,便用英语说:“中餐好吃。中餐的特点是软热丰富,西餐冷硬单调。”

1939年,斯诺第二次访问延安,把一本有他亲笔签名的著作《西行漫记》送给毛主席。毛主席当即回了一张便条,上面只有一句话:“三块肉喂你马吃”。斯诺一头雾水,在下方打了个问号。待读过一遍,他才恍然大悟,原来是英语“Thank you very much(非常感谢)”的中文音译。斯诺禁不住被毛主席这一幽默诙谐的“创举”逗得大笑起来,并在后边再打了两个感叹号。

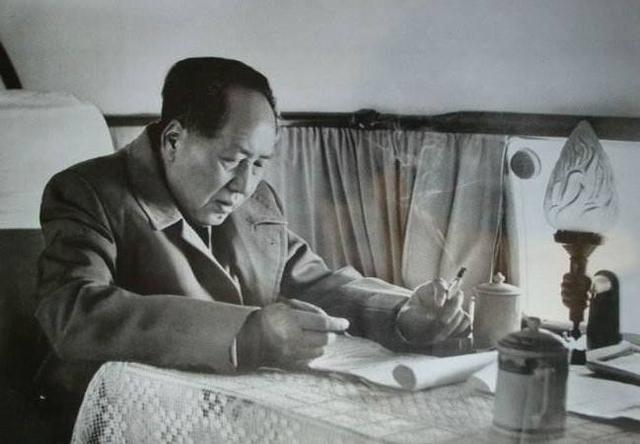

投身革命时期,繁重的革命工作和艰难险恶的环境,使毛主席根本无法静下心来学习英语,但一有机会他就会抓紧时间重操“旧业”。

由于没人辅导,他的自学计划受到了很大限制。他读音不准,又夹带很重的湖南腔,念起来十分可笑。就是在这种不断“出丑”的磨砺中,毛主席学会了一些英语单词和短句。到了延安后,陆续有外国记者来访,这给他创造了接触纯正英语和学习英语的机会。据美国著名记者史沫特莱回忆:“在会话方面,他和我一样糟。为了补助他的湖南方言,他向我的秘书学普通话,向我学英语。他也学唱英文歌,但他的嗓子是平板单调的,因此毫无成绩。”在平时的耳濡目染中,在英语口语的熏陶中,在不耻下问的学习中,毛主席的英语水平有了一定程度的提高。

毛主席这种“活到老,学到老”的终身学习精神,为领导干部树立了尊重知识、主动学习的榜样。学习不怕晚,就怕放弃学。学习要有“一万年太久,只争朝夕”的紧迫意识,真正把读书学习当成一种生活态度、一种工作责任、一种精神追求。